ふたば

ふたば登録日本語教員って、どのくらいの時間とお金がかかる?

登録日本語教員(国家資格)は、学び方によって費用も期間も大きく変わります。

「しっかり学びたい」「短期集中」「費用を抑えたい」など、あなたの思いによって選ぶ道もさまざま。

この記事では 登録日本語教員になるための代表的な3ルートを、費用・期間を中心に比較。

あなたが次に何を調べればいいかまで整理します。

この記事を読み終えた時点で、

「大学・養成講座・独学のどれから調べるか」が

1つ決まればOKです。

登録日本語教員になるための費用と期間を比較(全体像)

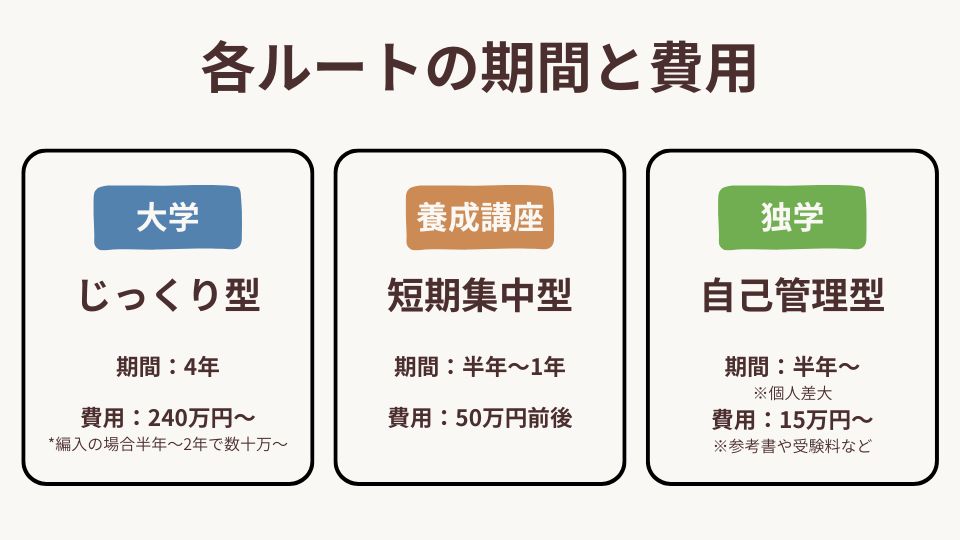

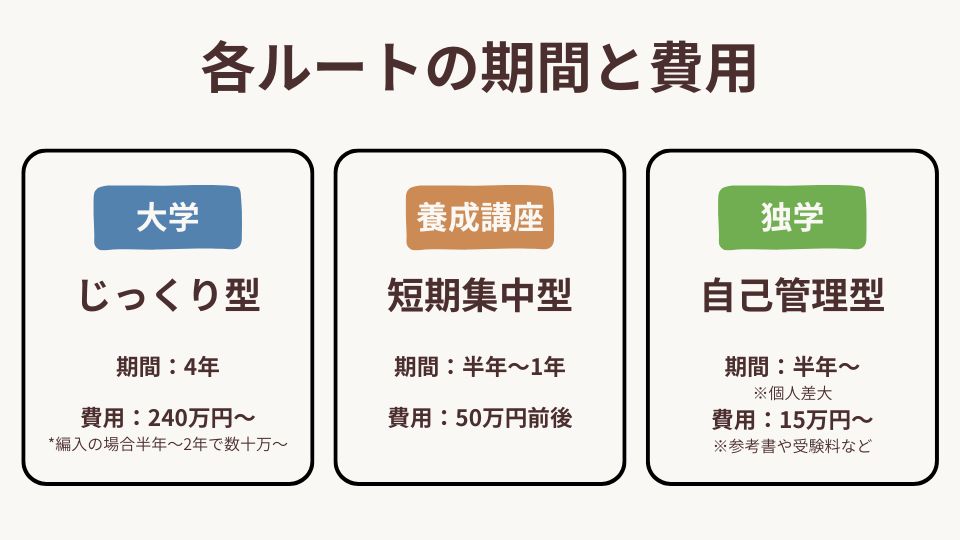

登録日本語教員になるための手段として代表的なのが、「大学/養成講座/独学」の3つのルート。

まずは、この3ルートの期間や費用の目安を比較してみましょう。

期間:4年

※大卒で通信制/編入:半年~2年

費用:約240~560万円

※通信/編入:50万〜

期間:半年~1年

※通信制は最長2年

費用:50万円前後

期間:半年~

※個人差が大きい

費用:15万~25万円前後

※これらは登録日本語教員になるまでの費用です。国家試験の受験料や研修費を含め、およその金額を出しています。

このあと、あなたの生活に合わせて「どれから検討するか」を決めやすいように、選び方の基準を整理します。

登録日本語教員になるためのルートの選び方(3つの判断軸)

どのルートでも費用や期間はそれなりにかかるため、あとから「失敗した」と思わない選び方が大切です。

まずは、どのルートが自分に一番合っているのかを考えるところから始めましょう。

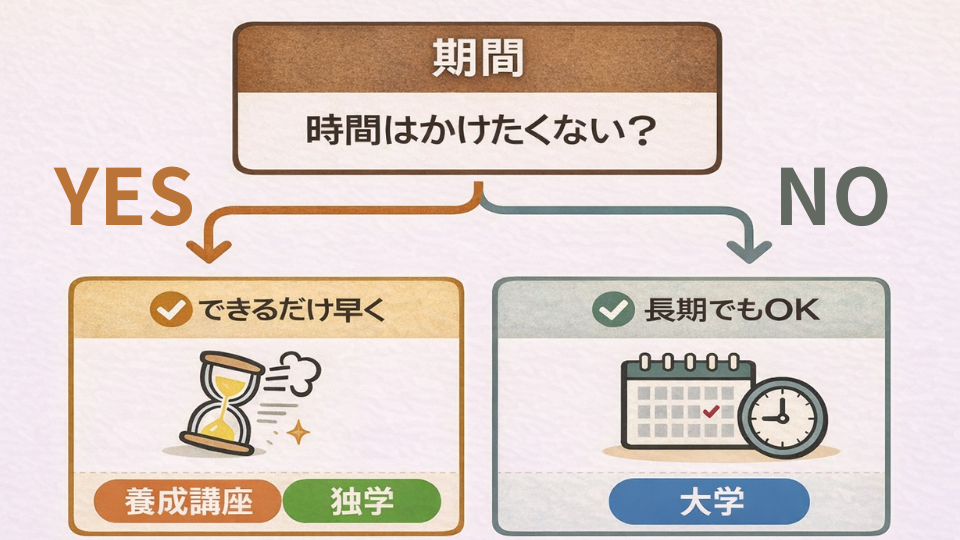

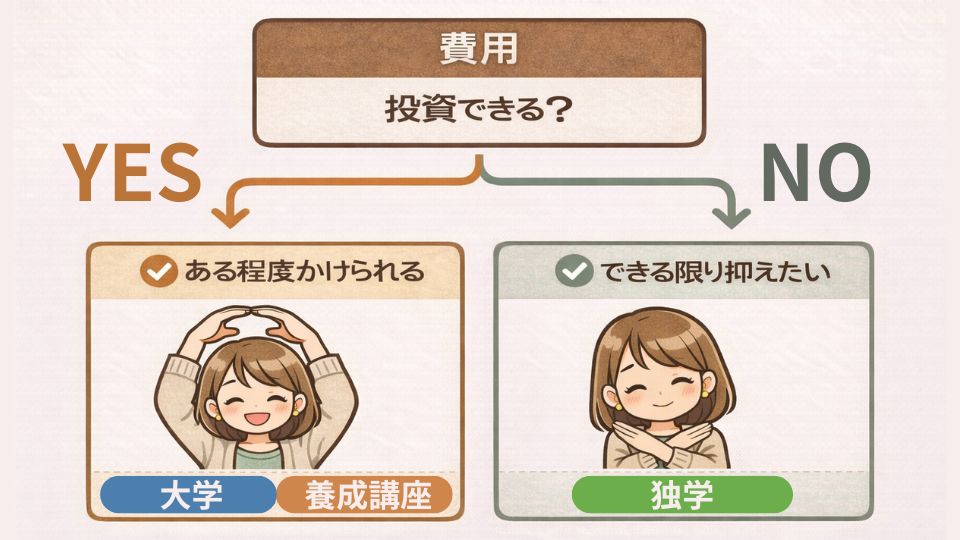

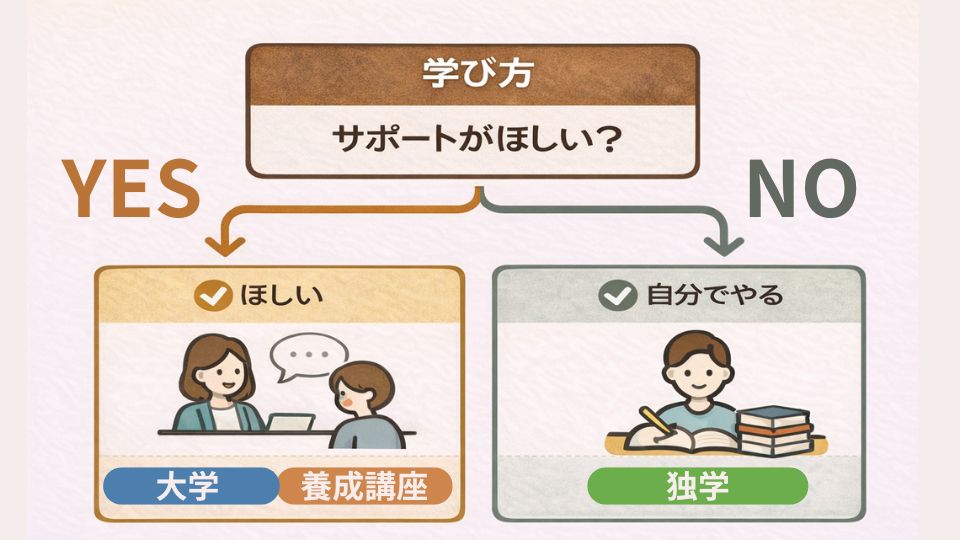

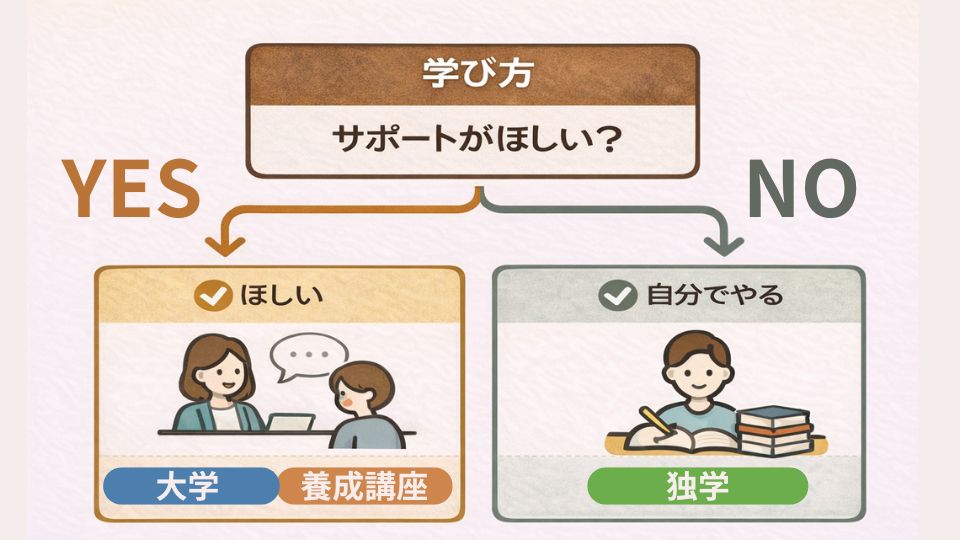

日本語教師のルート選びは、次の 3つのポイント で整理すると考えやすくなります。

無理なく登録日本語教員を目指すためには、

- どのくらいの期間をかけられるか

- 学費としてどの程度まで投資できるか

- サポートが必要か/自分で進めたいか

といった点を、先に整理しておくことが大切です。

では、この3つの判断軸をもとに、今のあなたの状況に当てはめて見てみましょう。

「大学」「養成講座」「独学」のうち、チェックが多くついたものが、今のあなたに合いやすいルートです。

ここから先では、それぞれのルートについて 費用・期間・向いている人 を具体的に見ていきます。

「これかな?」と思ったところを、まずは軽く確認するつもりで読み進めてみてください。

大学ルート(費用・期間・向いている人)

大学ルートは時間と費用をかけて、体系的に学びたい人に向いています。

- 期間:4年

- 大卒(学部不問)は、通信・編入で半年〜2年も可

- 費用:240万〜560万円前後

- 通学・通信・国公立で差あり

- 通信・編入の場合、50万円前後

- 学び方:カリキュラムに沿って、基礎からしっかり学べる

時間に余裕があり、土台から学びたい人にとっては、将来の選択肢を広げやすいルートです。

✅ 長期でコツコツ学べる

✅ 学士号も含めて将来の幅を広げたい

✅ 短期集中より、理解重視で進めたい

養成講座ルート(費用・期間・向いている人)

養成講座ルートは、短期間で資格取得を目指したい人に向いています。

- 期間:半年〜1年

- 費用:50万円前後

- 学び方:実習や就職支援など、サポートあり

通学・通信・ハイブリッドなど形式が選べるため、生活スタイルに合わせて進めやすいのが特徴です。

✅ 半年〜1年で形にしたい

✅ 独学よりサポートがある方が安心

✅ 学びながら就職情報も集めたい

独学ルート(費用・期間・向いている人)

独学ルートは、費用を抑えつつ、自分で計画を立てて進めたい人に向いています。

- 期間:半年〜

- 個人差が大きい

- 費用:15万〜25万円前後

- 内訳:参考書や受験料など

- 学び方:自分のペースで

- 自己管理が必要

勉強の進め方や試験対策は自分で調べる必要がありますが、自分のペースで柔軟に進められるのが特徴です。

✅ 費用はできるだけ抑えたい

✅ 自分で学習計画を立てて続けられる

✅ まずは試験対策から始めて判断したい

注意点:免除・経過措置が関わる人は先に確認を

登録日本語教員は2024年から始まった制度のため、背景によっては試験や研修が一部免除になるケースもあります。

このあたりは条件が細かく、ここで全部説明すると長くなるので、該当しそうな人は先にこちらで確認してみてください。

👉 免除・経過措置の全体像を整理した記事(準備中)

次に読むおすすめ

ここまでで「自分はこのルートが良さそう」が見えてきたら、次は1つだけ深掘りしてみましょう。

👉大学ルートで日本語教師になる方法(準備中)

👉養成講座で学ぶ内容とは?(準備中)

👉独学で日本語教師になれる?(準備中)

👉日本語教員試験の内容は?(準備中)

最初の1記事を深掘りするだけでも、迷いが一気に減ります。

「私の場合はここからだな」を決めて、一歩進めていきましょう!

まとめ

登録日本語教員を目指すルートは、大学/養成講座/独学の3つ。

費用や期間が大きく違うからこそ、「自分の生活に合うか」で選ぶことが近道です。

- 体系的にじっくり → 大学

- 短期で形にしたい → 養成講座

- 費用を抑え自分のペースで →独学

まずは「期間・費用・学び方」の3つを基準に自分に合うルートを決めて、次の1記事を深掘りしてみてください。

コメント